/來自緬甸曼德勒

曼德勒(Mandalay)是緬甸第二大城市,也是曼德勒省的省會,位於伊洛瓦底江畔,因背靠曼德勒山而得名,歷史上曾是緬甸的都城。 曼德勒也是緬甸的重要文化和經濟中心,有「文化之都」的稱號,有眾多佛寺、僧院和佛塔,並擁有精美的傳統工藝品,如木雕和青銅器。

曼德勒的歷史和文化:

- 建立和歷史:曼德勒由貢榜王朝的敏東王於1857年所建,並從阿瑪拉普拉遷都至此。 曼德勒也曾是緬甸的首都。

- 文化中心:曼德勒被譽為「文化之都」,有許多佛寺、僧院和佛塔,其中尤以曼德勒山上的固都陶佛塔(Kuthodaw Pagoda)最著名,藏有大量的巴利三藏經文。

- 傳統工藝:曼德勒也是緬甸傳統青銅、木雕、紡織、陶器等工藝的中心,其中木雕尤為精美。

- 宗教:曼德勒是重要的佛教聖地,曼德勒山是佛教徒重要的朝聖地。

曼德勒的景點:

金色宮殿僧院:: 是曼德勒皇宮中唯一留存的歷史建築。

曼德勒山:: 位於曼德勒市北,是觀賞日出日落和俯瞰全城的絕佳地點,山上有眾多的佛寺和佛塔。

固都陶佛塔:: 藏有大量的巴利三藏經文,被譽為「世界上最大的書籍」。

馬哈穆尼寺:: 供奉著金佛像,據說是在釋迦牟尼親眼見證下鑄成。

曼德勒皇宮:: 曾是緬甸皇室的住所,現已重建,並保留了皇室的文物。

烏本橋(U Bein Bridge)橫貫東塔曼湖( Taungthaman Lake),長達1.2公里,是目前世界上最古老、最長且保存最完善的柚木橋,始建於1850年代貢榜王朝敏東王在位時期,由於當地居民長年受地勢低窪之苦,每當雨季湖水上漲,居民的生活與進出都受到了影響,於是敏東王下令造橋。

為了使橋樑百年不朽,修橋所用的材料是來自阿瓦王朝昔日皇宮的珍貴柚木,共使用1086根木條搭蓋起一座百年不衰的恆久之橋,粗曠的木條與緬甸樸實的風貌特別相符,如今不僅是當地居民往來湖兩岸的要道,更因為景觀特殊而成為知名旅遊景點,其中以日落時的旖旎風光最為聞名。

橋上有六座涼亭,象徵佛教的「六和精神」, 身和同住、口和無諍、意和同悅、戒和同修、見和同解、利和同均,身為佛國子民,也許這是早已融入骨子裡而顯於外的態度,在還未被文明過度浸染的緬甸,確實處處予人沉靜美好的感受!

曼德勒皇宫是缅甸贡榜王朝的宫殿,始建于1857年,皇宫呈正方形,红砖宫墙,墙外有护城河。宫内有104座大殿,整个建筑为木结构,曾在第二次世界大战中毁于战火。1989年,缅甸政府开始依据历史图片和资料重建,恢复了89个主要大殿,1996年9月竣工并对公众开放。占地面积400万平方米,是当今世界上最大的宫殿。 2025年3月28日,缅甸发生7.9级强震后,曼德勒皇宫的宫墙倒塌。该皇宫是缅甸最后一个王朝贡榜王朝的宫殿,宫墙内一座塔楼也坍塌。当地多处楼房出现倒塌倾斜,砖块散落街道。

曼德勒皇宮是緬甸最後一個王朝,敏東王和王Thibaw的皇宮,沿用了傳統的緬甸宮殿設計,城堡的圍牆外有護城河環繞,宮殿建在城堡的中心…

皇宮內的佈局很簡潔,鑲有金邊的建築是金鑾大殿、皇帝的辦公廳及寢室,左邊紅牆紅瓦的樓房,是每位妃嬪的香閨,數數大概有30多間,比起中國以前的皇帝,后宮粉黛三千,好像是緬甸的妃嬪比較幸福吧…

這照片是在皇宮內一座高33米 (121級樓梯) 的瞭望塔頂層拍攝的,可鳥瞰整個皇宮內園及曼德勒市的景色…

皇帝上朝召見群臣的大殿,可惜在英緬戰爭期間曾遭到破壞,其後於90年代復修,但已經沒有傢俱陳設了…

緬甸盛產柚木、黃金和玉石,而柚木有著不易破裂、耐腐蝕的特點,封建緬甸王朝也將柚木定為皇家木料,皇宮、皇城均用此木材建造,至今結構仍保存完好…

皇宮內當然有皇室專用的寺廟作日常參拜…

綜觀這皇宮雖然面積不大,亦沒有一般宮殿的繁華,甚至不及緬甸一些寺廟的金碧輝煌,但套用現代樓房術語"設計簡潔,四正實用,水池花園,旺中帶靜";這個皇宮很 Relax…

皇宮的建築有強烈的蒲甘風格,金漆雕刻,層層向上,一層比一層小,看起來像蒲甘寶塔…

每座宮庭都精雕細刻,分別的是有金漆裝飾的樓房,便是黃帝御用的地方…

曼德勒在炎夏氣溫會高達45°C,幻想一下以前皇帝坐在涼亭內,欣賞著宮內的景色及妃嬪們在草場上嬉戲的情況~

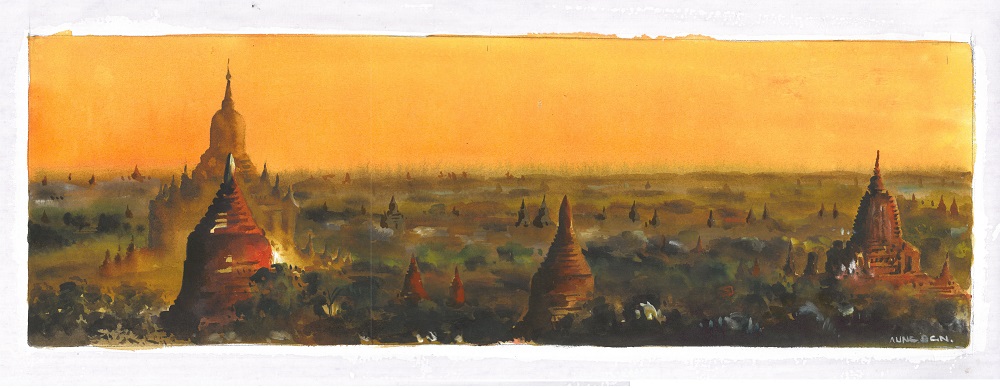

蒲甘城市意象圖。

緬甸內戰不斷,近年更以電信詐欺傳遍國際。

據載,史學家認為3000多年前這塊廣闊的平原上,已經有人類在此居住,西元前6世紀,印度史詩描述的「黃金之地」,有人認為是指緬甸。因為缺乏明確的文字記錄,我們姑且聽之。

陽光將寺塔的構築美完整呈現。

從前的從前,西元849年,一位緬族首領比因亞(Pyinbya)帶領族人們來到蒲甘(Bagan),圍起了一方廣鶩區域,建造堅固城牆,在此定居。

直到11世紀,緬族阿努律陀(Anawrahta)國王即位,降服周圍小部落,統一緬甸,創建包括緬族、撣族、孟族等在內的第一個蒲甘王朝。並銳意進行宗教改革,將上座部佛教(Theravada Buddhism)定為國教,也就是俗稱的小乘佛教,而且,大量興建佛寺佛塔,而首都蒲甘,自然是應許之地。

12世紀時,江喜陀(Kyansittha)與阿朗悉都(Alaungsithu)兩位國王讓蒲甘王朝的發展達到巔峰,佛寺佛塔的興建更是如火如荼。歷經多次地震天災,小小的蒲甘仍有2000多座大小量體不一的佛寺佛塔。1287年蒙古人入侵,200多年蒲甘王朝宣告結束。

現在的蒲甘屬於緬甸聯邦共和國的曼德勒省,其著名的佛教建築大多是蒲甘王朝時期留下的,從國王引領,出資出力,聘請國內外各種專業人才建造佛塔佛寺,演變成全國風潮。直到近代,這片平原上仍然後繼有人,官方與民間,投入佛事,無怨無悔。

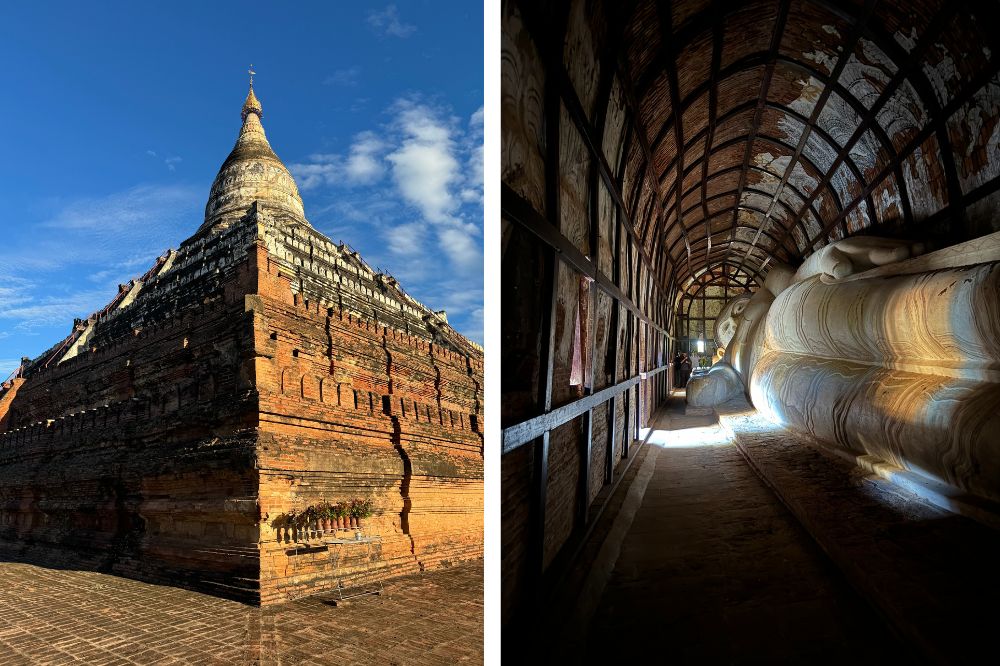

(左圖)懺悔寺。/(右圖)阿難陀寺金塔尖端細部。

蒲甘不像其他的世界文化遺產,標誌著單一的著名建築量體。而是,這個城市本身,就是一個具有濃厚文化歷史的遺址。無論處身任一角落,都被佛塔佛寺的影子包圍著。成群結隊的佛寺建築,讓我深刻體會到,「信仰」的可貴,它在每位居民心中,是一顆平和的種子,一個堅定不滅的靈魂。

古城佛寺,以紅磚作為材質的量體佔大部分,估計紅磚是當時最容易取得的建築材料;其次也有外牆塗抹白泥或貼金箔。有些偏向印度覆缽式,或窣堵坡型;有些也許受斯里蘭卡、泰國的影響。

(上圖)外牆塗抹白灰泥與貼金箔的阿難陀寺院。/(下圖)阿難陀寺外牆精湛的雕刻。

除了佛寺佛塔的建築形式,佛像雕塑也是一門難得的藝術。迥異於印度,甚至南傳或藏傳,蒲甘佛像輪廓推測其原型出自國王,表情莊嚴慈祥,雙眼微閉朝下,高鼻梁,闊胸,細腰,雙耳長垂及肩,坐者有雙腿單盤,也有結跏趺座,有金箔敷身,也有保留磚石雕塑原相,佛像微笑面向眾生。

上千的佛寺佛塔中,個人認為,構築最美與壯觀者,非阿難陀寺(Ananda Temple)莫屬。猜測「阿難陀」的命名,源於佛陀十大弟子之一、堂弟阿難陀尊者。其建築量體比例十分勻稱,灰白透粉的牆面刻有精美浮雕,整體建築採用希臘十字型基座,基座上有延伸六層的貼金高塔,似乎是融合了本土與北印度的建築形式。

(左圖)阿難陀寺室內長廊結構精美。/(右圖)高達9公尺的佛像矗立於南面拱頂內。

是1105年在位的國王江喜陀所建,乃寺塔合體的建築,四面皆有入口,四尊高達9公尺的佛像,分別矗立於拱頂內,北面是拘留孫佛,東面是拘那含佛,南面是迦葉佛,西面是釋迦佛,我們參訪時,僅南面和北面開放,其他在維修中。國王藉這座寺塔以精準和實修的方式,向人民傳達佛陀的教義,創造了大眾的宗教熱情。

另一個十分特殊而令我疑惑難解的,是瑞山都塔(Shwesandaw Pagodu)旁,一棟不起眼的建築量體,如果不是識途人引領,是不會去注意的。因為大部分人會被造型特殊的瑞山都塔吸引(緬文Shwesandaw,譯成中文是「金色神聖髮舍利」),那是一座埋藏有佛舍利的佛塔。

那麼,祂旁邊的建築內又隱藏了什麼?裡面是一尊長達18公尺的涅槃佛,不僅雕工精美,佛寺本身的建築空間也是難得一見,當陽光從兩側窗口投射進來,照亮了佛身,也照亮了長長的窄廊。一千多年前,建築設計已經可以如此精準地計算陽光進出時間與尺度,怎不令人驚嘆?

(左圖)瑞山都塔寺。/(右圖)涅槃塔內長達18公尺的臥佛雕像。

緬甸特色美食

1. 南基托克

也被稱為曼德勒蒙迪,這是一道豐盛、溫暖的沙拉,由肥米粉、雞肉或牛肉咖哩、辣椒油、烤鷹嘴豆粉、香菜和青蔥片組成。

2.緬甸豆腐

緬甸豆腐用鷹嘴豆製成,而撣邦豆腐則用去皮豌豆製成——這兩種豆腐都不是採用更常見的大豆製成的。您可以品嚐外脆內軟的緬甸豆腐(tohu kyaw),搭配濃鬱的羅望子醬;也可以切成片,拌入沙拉(tohu thoke),佐以辛辣的醬汁;甚至可以趁熱享用(tohu nway),淋在一碗辣面上。

3. 莫辛加

Mohinga 是緬甸的國菜。這道豐盛的湯麵以香草、檸檬草和米粉為主料,通常佐以香蕉樹的脆皮,作為早餐。湯裡堆滿了酥脆的豌豆丸子、溏心煮鴨蛋片和彈牙的魚餅,撒上烤辣椒片和香菜絲。

配上青檸角或檸檬角,擠在上面,這道完美均衡的早餐如今正逐漸成為一種飽腹小吃,隨時都可以享用。很少有人在家製作莫辛加,因為街頭小販和咖啡館琳瑯滿目,爭相搶佔生意,而每個人都有自己喜歡的口味。

4. 薩莫薩三角餃

薩莫薩三角餃(Samosa thoke)是一道傳統的緬甸街頭小吃,與印度薩莫薩恰特(Samosa Chaat)類似,但兩者並非完全相似,因為緬甸薩莫薩比印度薩莫薩更小巧。薩莫薩三角餃的餡料是馬鈴薯和鷹嘴豆粉。這些油炸糕點會浸入原味緬甸咖哩中,並以薄荷葉、洋蔥片、番茄、高麗菜和棕色鷹嘴豆點綴。這道主菜本身不辣,所以您可以根據需要添加更多辣椒。

5. Kyaw – 油炸小吃

緬甸有很多受歡迎的油炸食品,它們清淡酥脆,不含油脂,在街上隨處可見。除了炸薩莫薩三角餃和煎餅,你還能找到葫蘆餅、烏拉德豆餅、炸蝦餅、炸洋蔥餅、炸銀魚餅、炸豆腐餅、春捲、糖果、麵包,以及淋上酥脆炸料的麵條。

6. 緬甸咖哩蝦

與泰國咖哩或印度咖哩不同,緬甸蝦咖哩的口味濃鬱,香料適中,湯汁較少,而緬甸蝦咖哩則擁有自己獨特的風味和口感。搭配米飯,是一頓完美的午餐。

7. 泰國麵條

Khao Soi 是一種用雞湯、青蔥和豆芽製成的麵條湯。

8. 南基托克

這道令人垂涎欲滴的菜餚以粗圓的米粉、雞肉、薄片魚餅、半熟豆芽和煮雞蛋片組成。

9. Laphet Thoke –茶葉沙拉

Lahpet Thoke 是緬甸最具代表性的菜餚之一。酸澀微苦的醃茶葉與切碎的白菜、切片番茄、薑和其他炒好的香料、蝦米、酥脆的花生、利馬豆和豌豆手工混合,製成一道辛辣可口的沙拉,風味濃鬱,口感豐富。這道菜可以作為小吃、開胃菜,也可以搭配米飯。 Lahpet Thoke 在傳統儀式上被廣泛採用。

10. Ohn No Khao Swè

這道緬甸咖哩湯以蛋麵為主料,佐以椰奶、粉絲、雞肉和香料。佐以酸甜的檸檬片、雞蛋和魚露享用。

11. Htamin Jin

這道著名的米飯是用馬鈴薯、羅望子果肉和蝦醬烹製而成的。通常搭配炸蒜一起食用,如果想要更辣的口味,也可以加入乾辣椒。

12. 撣族豆腐麵

這道菜不包括豆腐,而是一種用鷹嘴豆粉和薑黃製成的粘稠黃色粥,配上細米粉、醃雞肉或豬肉,淋上辣椒油、醃菜和肉湯。

13. 緬甸椰子飯

將米飯與洋蔥、椰奶、糖和鹽一起煮熟,這道有益健康的菜餚的味道一點也不辣,而是甜美可口。

14. Ngapi Ye 沾醬

這種油炸食品的沾料含有魚泥或魚泥、檸檬汁、蝦粉和大蒜。

15. 撣族麵條

這道菜是用細扁的米粉,搭配清澈的胡椒湯、醃製的雞肉或豬肉,再配上醃菜。與其他麵食相比,這道菜的做法相對簡單,但味道卻很美味。